令和5年7月、8月の予定

7月 2023

Closed

Closed Closed

Closed緑の葉が清々しい好季節を迎えています。

お床には 帰一 のお軸

お花は 狂い咲きのボケ一輪とリョウブ

新しいお免状も飾らせてありました。

お主菓子は宝塚名菓の金覆輪

先生が絵付けされた風格のあるお皿に盛られてありました。

普段、先生お一人でお稽古準備をして下さいますが、今回は少しお手伝いさせて頂きました。

いつも整えられた後にお伺いするので、いざ自身で行うとなると、戸惑う事ばかりで慣れに流されていた事に気付かされました。

毎週設えを変えて迎えてくださる事を当たり前に捉えて過ごしていた事を反省し、

先生のおもてなしの心に改めて感謝する機会になりました。(宗由)

Filed under: 今月のお道具

Closed

Closed緑濃く鮮やかな季節、お稽古場は風炉のしつらえになっています。

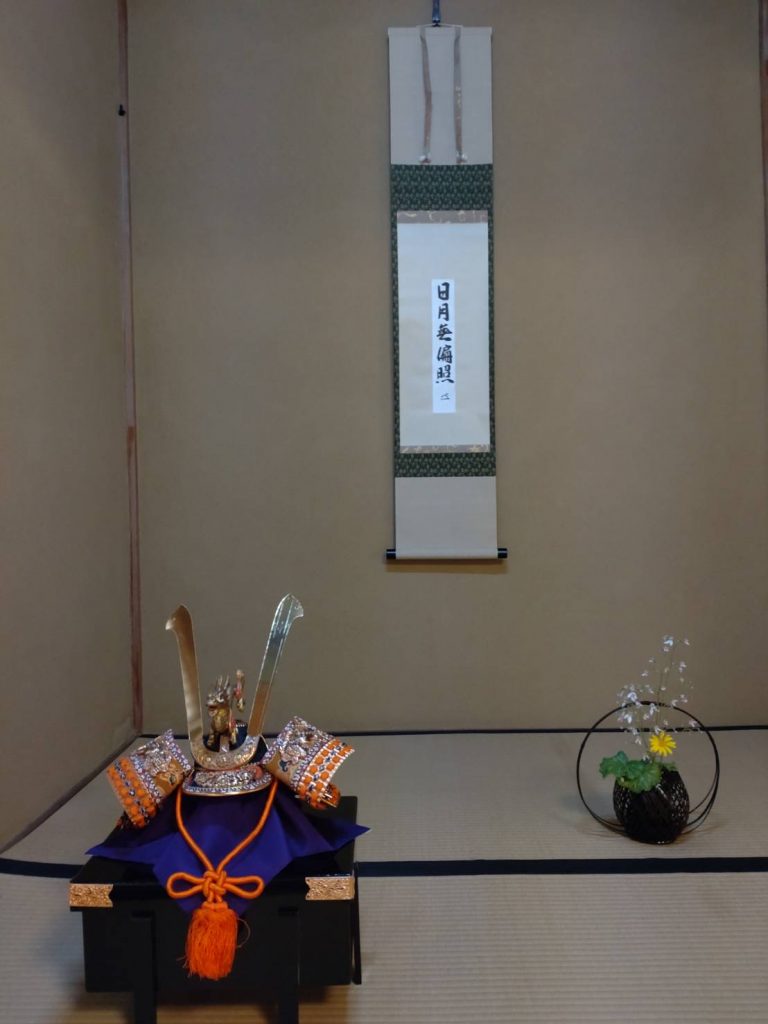

床には「日月無偏照」而妙斎宗匠書付のお軸が掛けられ、兜と共に

城崎籠に雪ノ下や小菊など庭のお花が飾られています。

毎日が無事に何事もなく…成長できますようにと見守っていただいている

ような、そんな気持になりました。

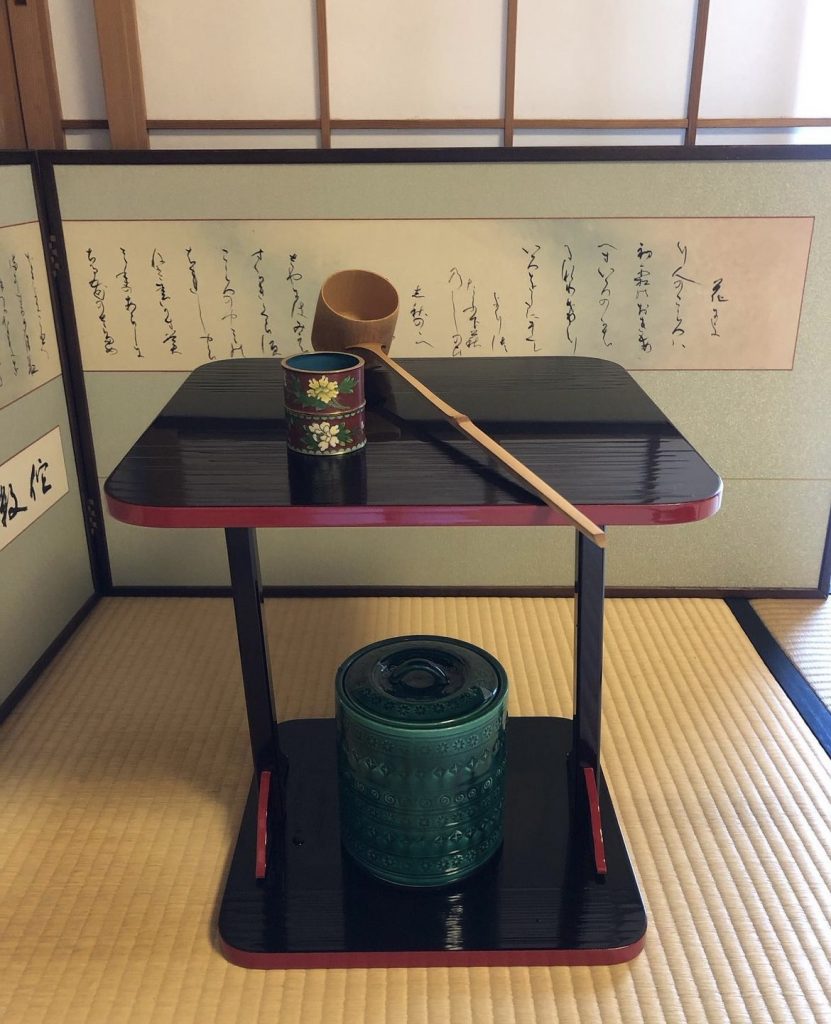

青磁の平水指の塗蓋には金魚の袱紗が飾られています。

水指割蓋の扱いに四苦八苦、丁寧にご指導いただきました。

主菓子は麩饅頭、たっぷりのヨモギが練りこまれ、こし餡の甘さ控えめが

また何個も頂ける美味しいお味です。本日は二年ぶりという社中の方が

先生のお手製の主菓子を口にした途端、感動で涙するほどだと喜ばれていました。いつもながらに本当に美味しくお忙しい中のお手作りに有難いかぎりです。

炉から風炉へと、道具やしつらえだけでなく、お茶やお湯の量と温度にと変化がまた気分新たにしてくれます。

(宗英)

Filed under: 今月のお道具

Closed

Closedはや4月も去るところとなり、風炉最後の研究会は「盆香合」と「茶カブキ」のお稽古になりました。

「盆香合」では釣釜の炭点前と香合の扱いをご指導いただきました。

「茶カブキ」も先生が工夫してくださり本来に近い形で学ぶことができました。お茶の違いをじっくり味わい、顔をしかめ、首をかしげ~、めでたくお一人皆中です。

先生お手製のきんとんは桜の葉が隠し味の特製、お稽古の最後に薄茶とともにいただいて、お稽古を頑張った嬉しいご褒美になりました。 (宗水)

Filed under: 今月のお道具

Closed

Closed朝夕の寒暖の差が激しく、今日は朝から少し肌寒い1日でした。

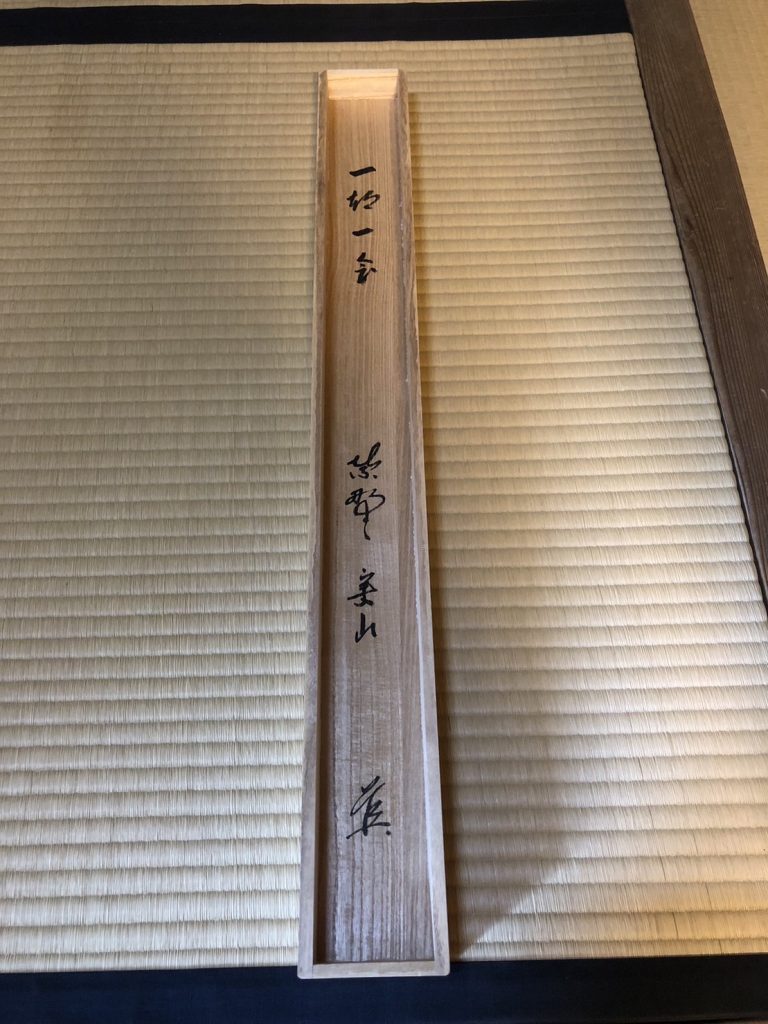

お茶室に入ると「一期一会」のお軸が。先生が懇意にされていた大徳寺の実山和尚を偲んで掛けられていました。お床の花入にはツツジが慎ましく活けられています。食籠の蓋を開けると桜の香りが匂い立ち、先生お手製の「花びら散らし蕎麦饅頭」が顔を出しました。そら豆の餡に塩漬けの桜の葉、蕎麦粉のお焼きが絶妙な味わいに。

人と人の出会いも然り、毎回のお稽古も一度限り、大事にしていきたいと思いました。

季節の変わり目、体調を崩す方も多いかと、お見舞い申し上げます。

(宗佳)

Filed under: 今月のお道具

Closed

Closed釣釜がゆらゆらとたゆたう穏やかな春の日。お床には’千里同風’のお軸が掛かり、黒蝋梅が楚々と活けられていました。

本日は口の中いっぱいに芳しい味が広がるよもぎ団子を頰張りながら、広島大会のお話を伺いました。お干菓子も広島のお土産で燻製ナッツのキャラメルがけと落雁です。

尽きない話に気がそぞろになりながらも、今月のお道具である中次や継ぎ目のあるものの扱い等、ひとつひとつ再確認しながらのお稽古となりました。

(宗奈)

Filed under: 今月のお道具

Closed

Closed4月6、7日第82回表千家同門会全国大会が広島の厳島(通称宮島)において開催され、先生と共に4名で参加致しました。

前夜からの花散らしの雨が降り続く中、1日目は老舗旅館岩惣での家元席でお濃茶、時間調整と観光兼ねて千畳閣見学後、厳島神社内朝座屋の支部席でお薄を頂きました。

夜は広島在住の方々と合流し、島内レストランにて夕食、大いに盛り上がり楽しいひとときを過ごしました。

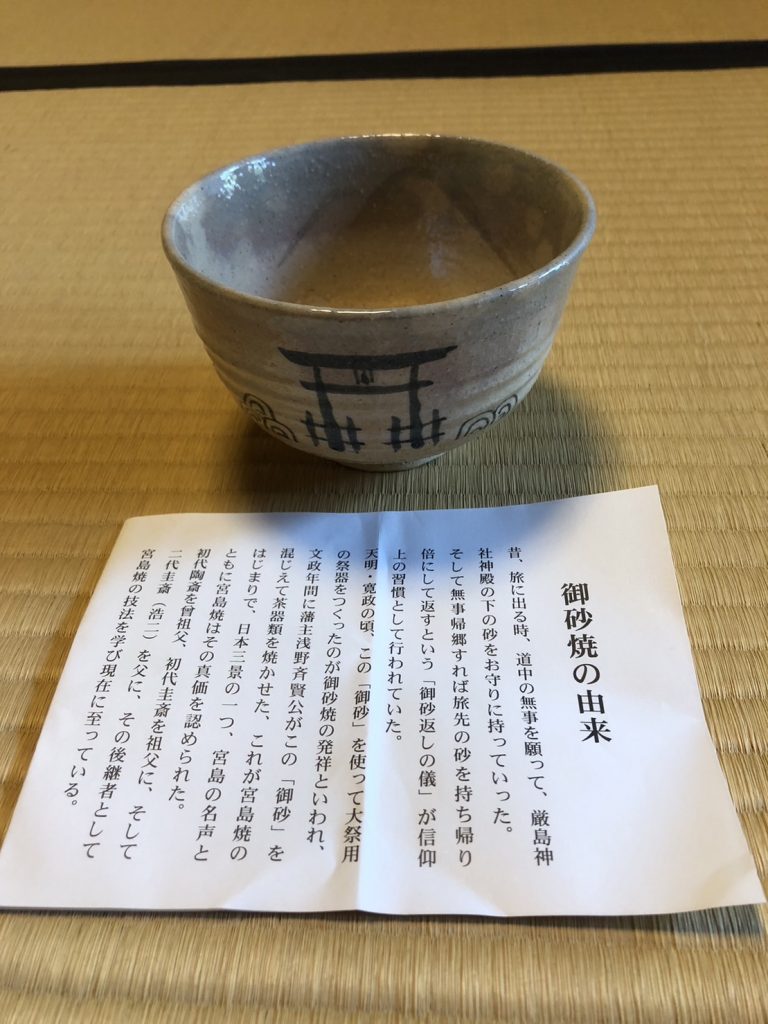

2日目は厳島神社の重要文化財 能舞台にて、猶有斎宗匠による献茶式に参列、その後大願寺での支部参与席でお薄、大聖院支部長席でお濃茶、点心を頂いた後厳島神社祓殿の拝服席に参加し、記念品の御砂茶碗を頂いて解散となりました。

厳島は島自体が御神体であるため、本土と橋を架ける事ができないそうです。フェリーなどでの往来が必須である不便さが、海に浮かぶ寝殿造の社殿、大鳥居をはじめ島全体を益々神秘的に見せているのかもしれません。

広島は残念ながら原爆のために様々なお道具が失われたとの事ですが、島内で製作された物や宮島に因んだお道具が多く披露され、どのお席も細やかな心づくしのおもてなしに、携わった方々の矜持を感じる事ができました。

また、満潮の刻限に合わせ開始された献茶式は、家元宗匠の流れるようなお点前を真近で拝見する事ができました。観光客も一体となった一種独特な雰囲気で厳かに進行していく中、聞こえてくるのは寄せては返す波、軒から落ちる雨雫、時々響く鳥の声。2日間を通し特に心に強く刻まれる印象深いお式だったと感じます。

家元席でのお掛物 碌々斎筆「衆花盡處松千尺 群鳥喧時鶴一聲」

様々な花が咲き終えた後の松の緑は一際美しく、沢山の鳥が囀る中に鶴の声は際立って聴こえる、即ち、道を得た人は世間にあって殊更格別に見事である との意です。

この多難の時代において、お互い心穏やかに相手を認め受け入れ、相互に高め合って道を求め行く事の大切さを示しているのでしょう。

地元若手作家のお道具や、仕事熱心のあまり銅の虫「銅蟲」と呼ばれた職人を由来とする広島の伝統工芸品にも触れることのできた今大会は、私達茶の道を志す者も含め、それぞれの人が各々の道の中で、松であり鶴であることを求め続けながら、精進していくことの大切さを教えてくれたように思います。

ここに集うことのできた幸せと、携わった多くの方々に感謝し、晴やかな気持ちで神の島を後にしました。(宗仁)

Filed under: 今月のお道具

Closed

Closed4月に入りました。今年は開花も早く大好きな桜の見頃もあとわずか。

本日は桜尽くしのお稽古で春満載です。

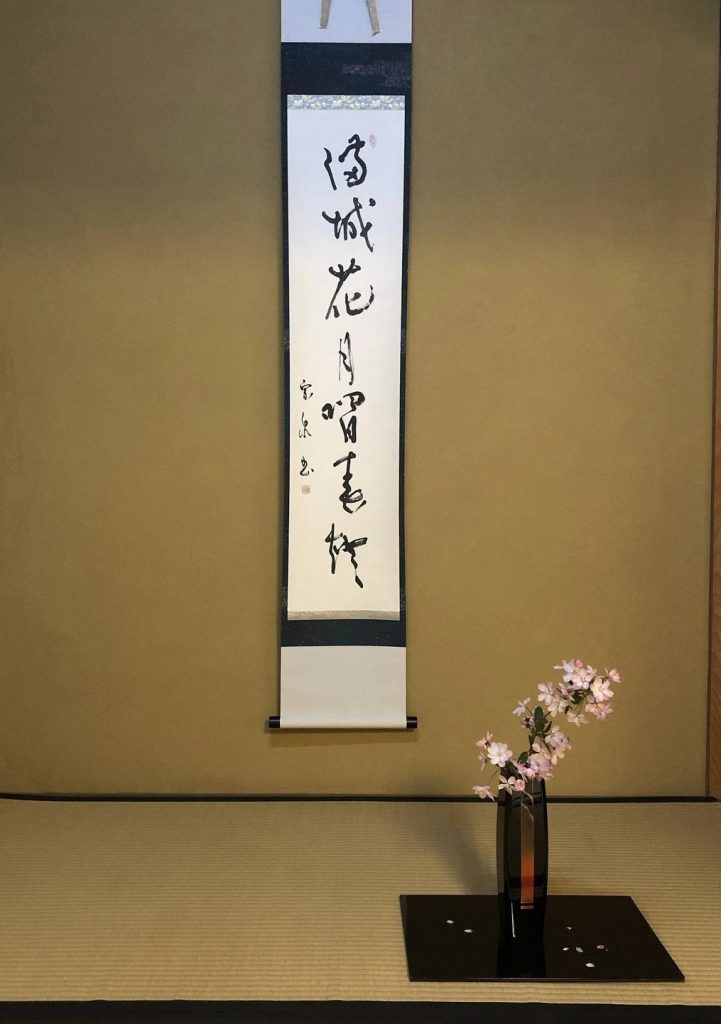

床には「満城花月唱春燈」のお軸、花海棠の可愛らしい春色が

また花びらが散る様も味わい深いものです。

四方棚に釣り釜、桜の茶杓に中次と、桜皮の建水に満開の桜茶碗

と桜尽くしで嬉しくなります。

先生お手製の主菓子は桜餅。

葉の塩気がより甘さを引き立てて優しいお味でした。

お干菓子の雲平桜もモチモチと楽しい食感、こちらも先生手作りと伺い感激。

味覚や視覚が喜びで、春の音が聴こえるかのように高揚してきます。

(宗英)

Filed under: 今月のお道具