令和6年3月2日のお稽古

3月 2024

Closed

Closed月初はいつも軽い緊張と共に始まります。

そう、お道具が一新するのです。

でも大丈夫、今月はきっと糸巻棚。予習もばっちり無敵の私。

すっかり油断したところに目に飛び込む先生作の大口水指。

そうきたか!

茶室に鎮座する、その圧倒的な存在感に衝撃が走ります。

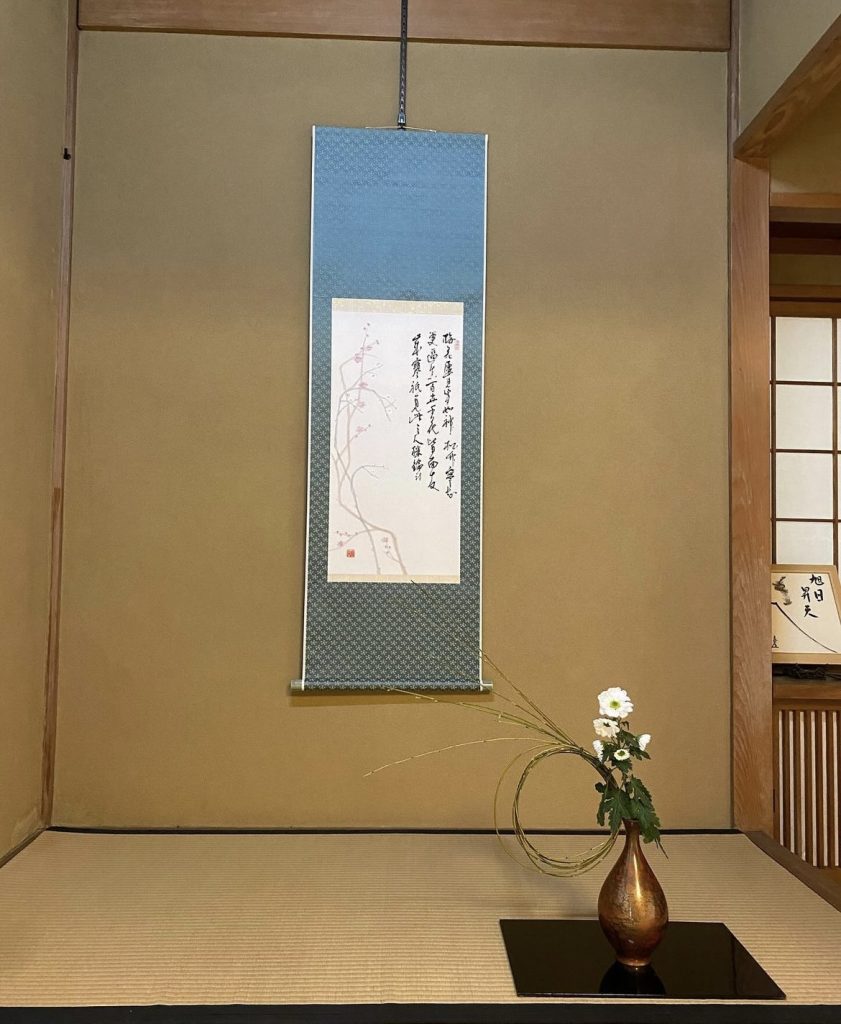

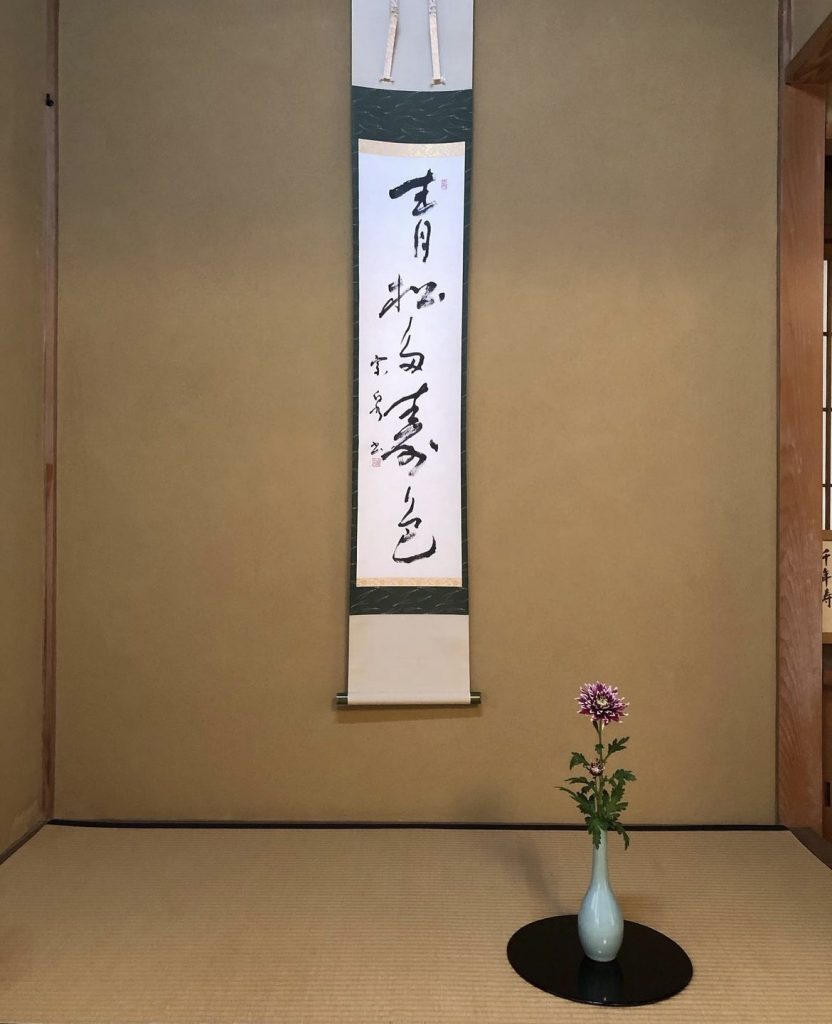

動揺を隠しつつお床の前に進み、1年ぶりにお目もじの若いご夫婦にご挨拶。

春らしい水仙にようやく心が落ち着いてきました。

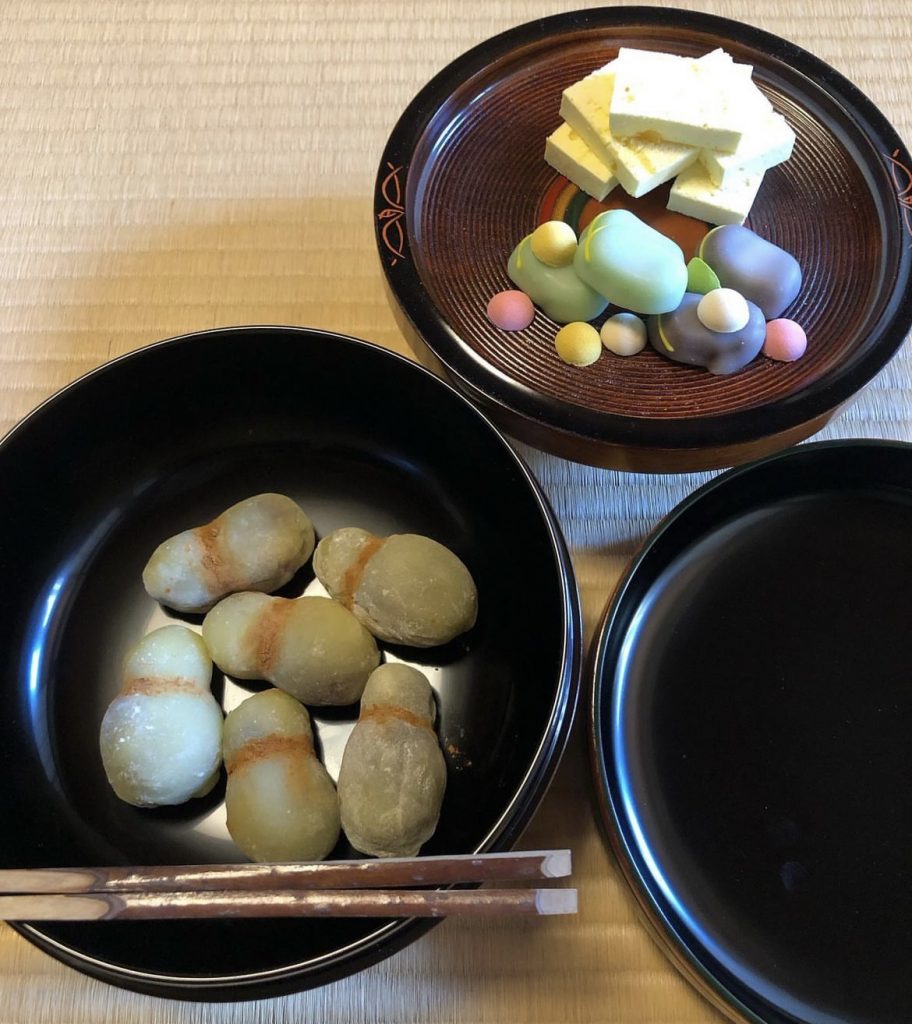

螺鈿細工の箱を干菓子器とする先生のセンスに感心し。

さあお楽しみ、先生お手製の今日の主菓子は。

見た目もどっしりとした蓬の串団子が、ツヤツヤといかにも美味しそうです。

えごま入り小豆餡?芋餡かも?

期待と共に頬張ると、本日1番の衝撃が! な、なんと 干し柿餡!!

・・・予想をはるかに超えた先生の発想に完敗です。

今月もまた、楽しいお稽古になりそうです。 (宗仁)

Filed under: 今月のお道具