平成26年10月25日 研究会

10月 2014

Closed

Closed本日は花寄せ、濃茶、炉の炭点前を学びました。

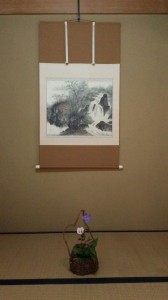

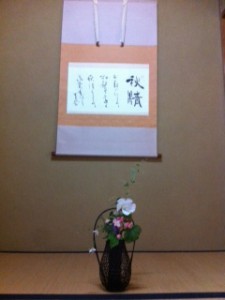

花寄せでは、まず先生が花台のお花床の間には10カ所の花入が用意してくださっていました。意気揚々と床の間の前で花台と向き合ってみたはいいのですが、お花たちをどう取り合わせて、どうまとめていいもののか・・・あれこれ迷っているうちに時間だけが経過していきます。

途中一旦中断して、先生から「まずメインのお花を決めます」「奇数のお花を入れますよ」「すべてのお花たちが根元で一つにまとまっているようにします」等のアドバイ スとお花と仲良くなるためのちょっとしたコツも教えて頂き、再開しました。

スとお花と仲良くなるためのちょっとしたコツも教えて頂き、再開しました。

二巡してお花を入れましたが、なんと難しいことでしょうか。まとめたつもりが、お花達はあっちこっちの方向へ逃げていってしまいます。先生より「普段からお花を触っていないと言うことは聞いてくれませんよ」とお言葉をいただき、肝に銘じました。先生からお花を頂いて自宅に戻り、数々のご助言を思い出しながら入れてみてました。お花と少し仲良くなれた心持ちが致しました。

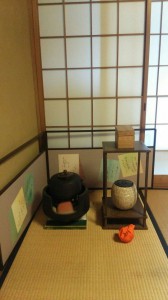

濃茶と炭点前 は、11月2日の炉開きを想定しながらのお稽古でした。役に当たられている方達は緊張の面持ちで臨まれていました。主菓子は先生お手製のこしあんの中に栗の渋皮煮がごろんと一つ入ったお饅頭でした。花寄せで頭を使っ

は、11月2日の炉開きを想定しながらのお稽古でした。役に当たられている方達は緊張の面持ちで臨まれていました。主菓子は先生お手製のこしあんの中に栗の渋皮煮がごろんと一つ入ったお饅頭でした。花寄せで頭を使っ たのでより美味しく染み込むようにでした。とろりとしたお濃茶をいただき、またお花に囲まれて、極楽でした。

たのでより美味しく染み込むようにでした。とろりとしたお濃茶をいただき、またお花に囲まれて、極楽でした。

本日で半年の間馴染んできた風炉とさようならです。来るべき炉の季節、気持ちを新たに臨みたいと思います。(宗裕)

Filed under: 今日の学び