大慈院へ

聚光院の正門

去る、7月23日に大徳寺大慈院で執り行われました、菅田 健三宗匠(以下宗匠を呼ばせていただきます)の一周忌の法要に参列してまいりました。 訃報に接してからのこの一年はとても早かったと感じられました。先生はいつもお稽古の中で、宗匠の思い出話をしてくださっていますので、恐れ多くも身近に 感じながら日々を過ごさせていただいます。

当日は少し早めに大慈院に伺いましたところ、まだどなたもいらっしゃらなかったので、係の方のご案内で菅田宗匠のお墓参りをさせていただきました。墓前では今日ここに有る事の感謝の気持ちをお伝えし、天国ではいかがお過ごしなのでしょうかとお尋ねしてみました。

その後に聚光院へ利休さんと代々のお家元のお墓参りをさせていただきました。これからもお茶の道へ進めますようにとお祈りいたしました。

法要は大慈院の本堂で執り行われました。冷房がないので係の方が熱中症を心配されていましたが、ほんわり温かい空気の中にすーっと時々風が通りまし た。素晴らしいお声で、般若心経、観音経とお経が続きました。宗匠を思われる周りの皆様の思いが伝わってくる感じもあり、座りながらとてもいい気持ちになっていきました。順番に皆様がお焼香され、一時間弱くらいで法要は終わりました。

当日は朝一番に表千家北山会館へ参りました。少し時間がありましたので、映像資料のコーナーで社中の皆さんと相談して選んだ映像が始まってみて驚きました。なんと宗匠のお話だったのです。お題は平成6年の定期公演会の抜粋である「席入り後の拝見/膝をくるということ」でした。

「席入り後の拝見」については、客同士がどうすれ違うのか、思いやりをもって自身の行動を考えることが肝要との内容でした。

「膝をくること」については、宗匠の私見としてとても興味深いお話をなさっていました。古今東西、尊いものを前にした人間がその場を下がる時、数歩下がって敬いの気持ちを表してから方向転換をしてきた。狭い茶室では床の間などの尊いものを前にしても数歩下がる余裕がない。よって茶道では引き下がる敬いの気持ちを表すために膝を繰るようになったのではないか、ということでした。

私が存じていますより少しお若い宗匠の、とても分かりやすいユーモアを交えたお話に引き込まれました。会館の方にお伺いしたところ、定期公演会の他の映像にも宗匠のものがあるそうです。また近いうちに宗匠の話しを伺いに参りたいと思いました。

宗匠の法要に参列させていただき、利休さん、代々のお家元のお墓参りができたこと、朝の北山会館で偶然宗匠のお話しが伺えたこと、呈茶席で先生のお点前でお茶をいただけたこと、と一日の間に沢山の素晴らしい時間を持つことができました。全てがお茶の繋がりの中にあり、とても幸せな一日でした。(宗裕)

Filed under: 表千家

Closed

Closed

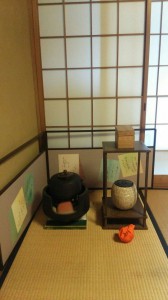

大板」の中置きの点前のお稽古をさせていただきました。細水指、蓋置は先生お手製です。

大板」の中置きの点前のお稽古をさせていただきました。細水指、蓋置は先生お手製です。

百合根が入ったくず饅頭を用意してくださいました。

百合根が入ったくず饅頭を用意してくださいました。 それから、今日は先生のお誕生でした。今日まで本当にお元気でお過ごしになられたことを心から嬉しく思います。

それから、今日は先生のお誕生でした。今日まで本当にお元気でお過ごしになられたことを心から嬉しく思います。