令和7年2月8日のお稽古

2月 2025

Closed

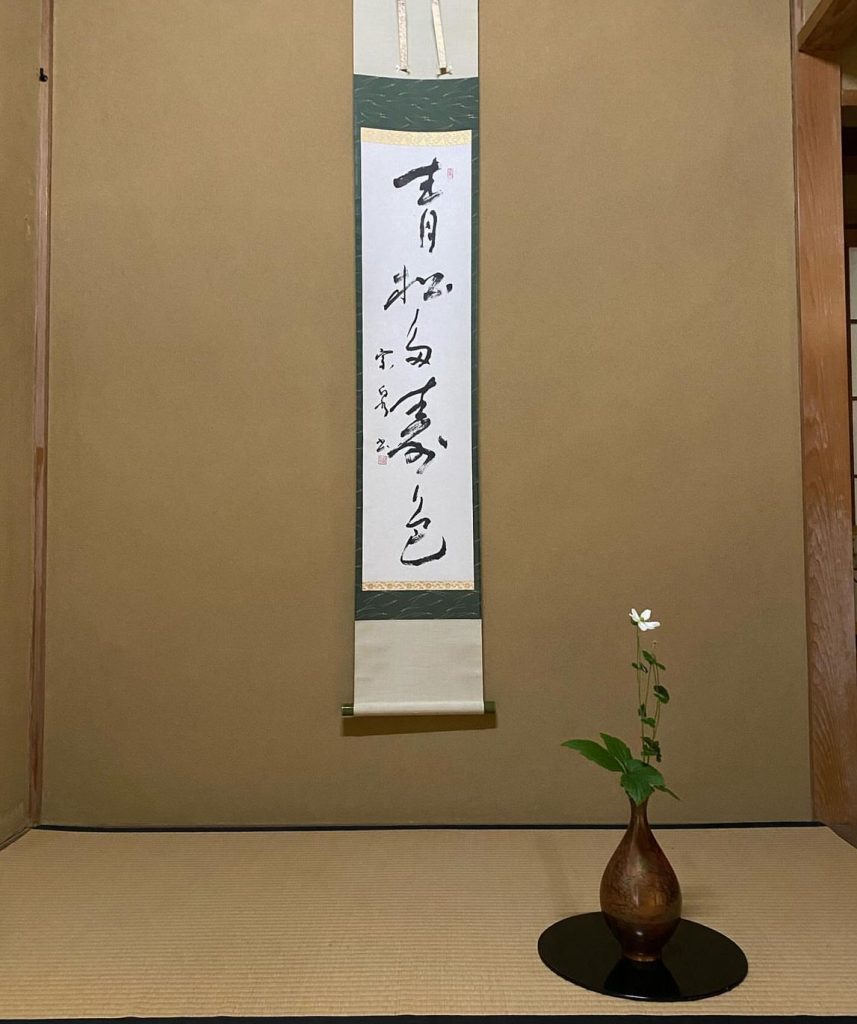

Closed梅見月になり、今年のお稽古が始まりました。

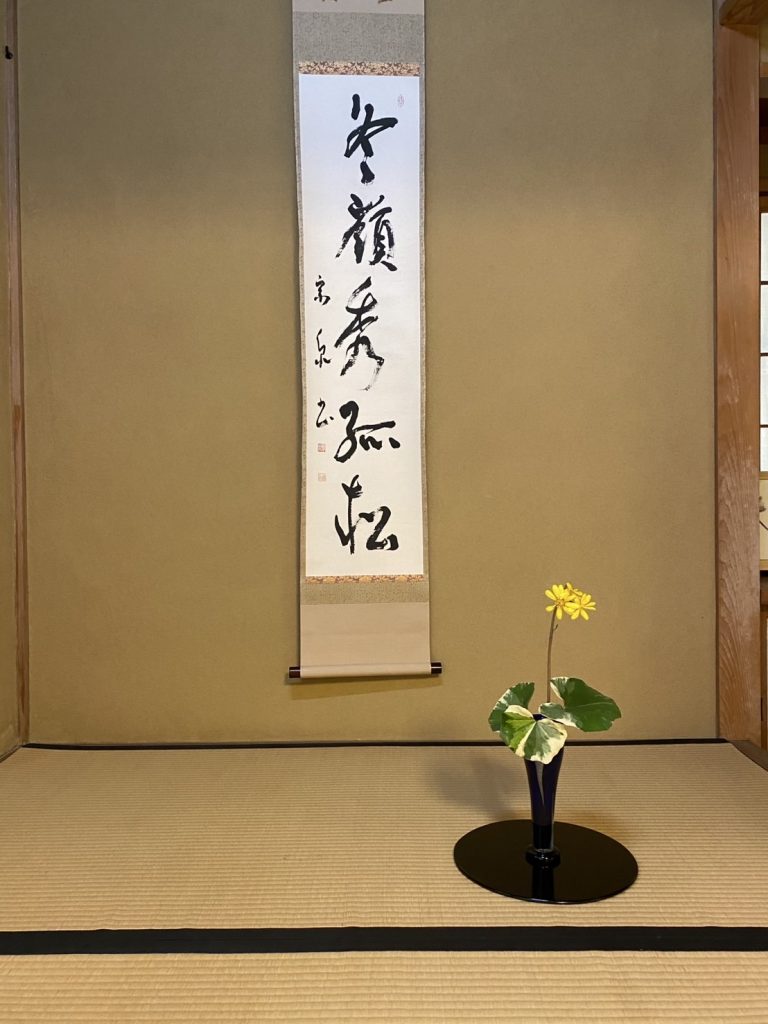

お床には春を待つ川辺の風景が静かに広がり、水仙が生けられています。

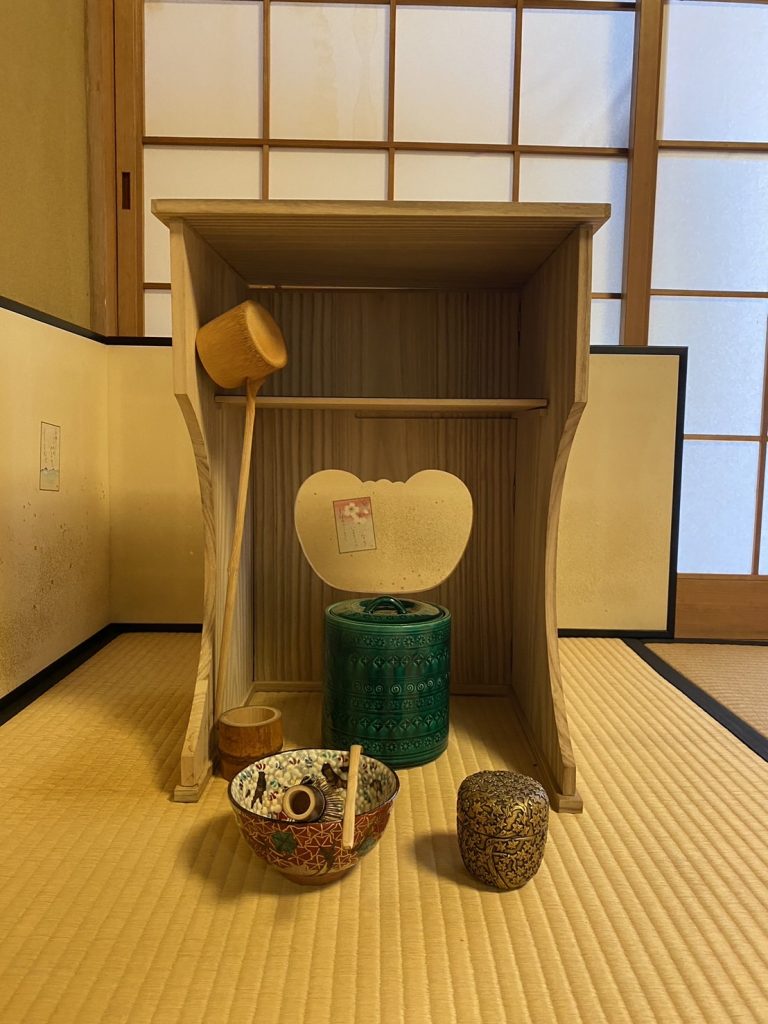

今月は好文棚に槍梅の平棗です。

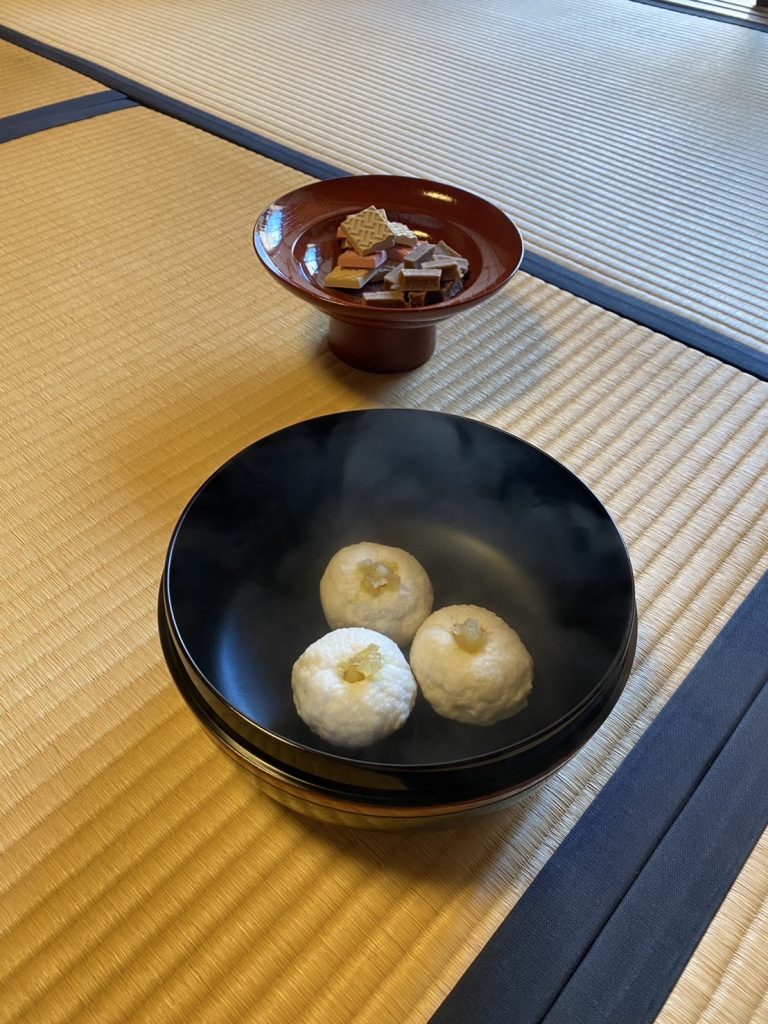

ピール入りの餡をごまが散りばめられた皮で包んだ主菓子の余韻を楽しみながら、寒い季節に嬉しい筒茶碗でお茶をいただきます。

この冬一番の冷え込みでしたが、

釜から広がる湯気の温かさと相まって身も心もほどけていくようなひと時でした。

(宗奈)

Filed under: 今月のお道具